語言本身就蘊含立場與視角

語言不是純粹的「記錄工具」,而是「表達工具」,它必須選擇出發點,而這個選擇,就是一種立場。

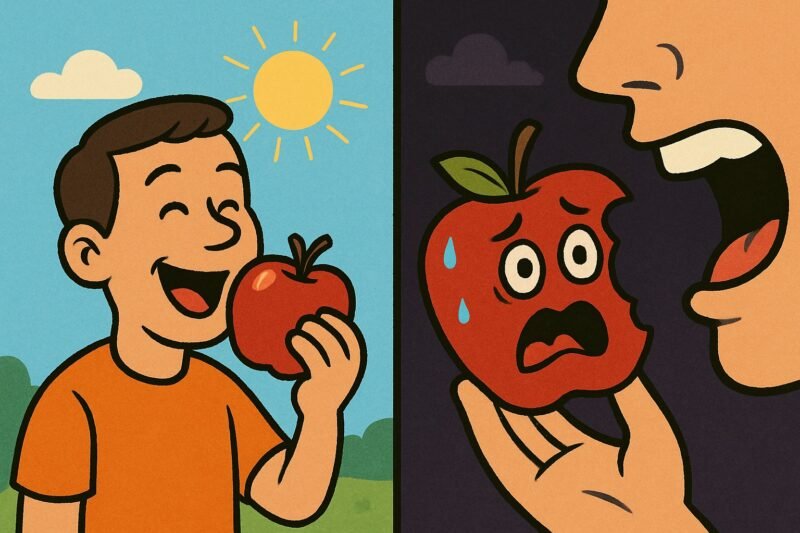

我們從一個日常例子開始:

「我吃了一顆蘋果」:主體是「我」,動作是「吃」,語氣中立偏日常。

「一顆蘋果被我吃了」:語法從「蘋果」出發,語感冷靜甚至殘忍,像是某種無情的過程。

這兩句說的是同一件事,但所傳遞的世界截然不同。

同樣地,新聞報導中的語言選擇也會深刻地左右讀者的判斷:

「抗議爆發衝突」與「暴民發動騷亂」——可能指向同一場街頭事件,卻引導出截然不同的道德立場與情緒氛圍。

語言不能中立。每一句話,都是一種觀看方式。

意識無法「不選邊」

即便我們試圖「客觀描述」,我們的語言仍不可能脫離選擇。

報導戰爭時,哪怕說「某地發生爆炸,造成傷亡」,這種抽象與冷靜本身就是立場:它選擇不聚焦於受害者的年齡、性別、正義與否,而只呈現「物理結果」。

也就是說,你選擇了「什麼可以省略」,就等於選擇了「什麼應該被忽略」。

意識無法不選邊,語言更是如此。

語言的極限,是人類意識的極限

有人問:「那我們可不可以用一種沒有立場的語言?」

這一問題將我們推向語言的邊界:是否存在一種能超越立場的表達方式?

數學語言:極力排除主觀,但只能描述可量化的世界,不適用於人性、倫理、情境。

詩歌與隱喻語言:以模糊與多義逃避立場,但仍需解讀與詮釋。

原始語言與禪宗語彙:有些語言的主體結構較弱,接近直觀,但最終仍需靠語境補足。

或許,只有沉默、直觀、身體經驗本身能部分逃脫語言的侷限。

語言是意識的延伸,而意識,從來不是上帝。

那我們該怎麼面對新聞、敘事與多重視角?

我們無法跳脫語言,但我們可以提升對語言結構的覺察能力,這是對抗洗腦、被動理解的第一步:

1. 拆解語言

看到句子時,主動問:誰是主詞?誰被省略了?

例:「警方平息騷亂」——誰是「騷亂」的發起者?為何沒提到抗議者的訴求?這種語言會不會強化國家正當性、抹除反對者的人性?

2. 對照視角

試著找出相同事件的多種敘事版本,從中比較立場與用詞的差異。

例:一場工人罷工的報導,資方媒體會說「阻斷生產、破壞秩序」,而工會支持者會說「爭取尊嚴、捍衛勞權」。

3. 擁抱多元,保留懷疑

在多重敘事中,學會與不一致共處,不倉促下判斷、不急著站隊,而是先觀察語言背後的企圖與遺漏。

鏡子與水

語言像鏡子,它映照現實,但從不中立,因為鏡子有形、有角度、有選擇。

我們無法脫離語言,正如魚無法脫離水,但我們可以學會辨認這片水的流向與色彩,進而主動拆解語言,建構屬於自己的真實。

我們習慣認為語言只是工具,但其實它早已為我們規劃了怎麼觀看這個世界。於是,當語言被媒體掌握,世界的真實感,就變成了可設計的產物。

本篇為此系列的第二篇。

👉 下一篇:媒體不是報導事實,它製造現實

📚 延伸閱讀