這兩天,館長上海行的新聞霸佔了主流媒體。

許多台灣人在網路上嘲笑中國人要「翻牆」才能上網。

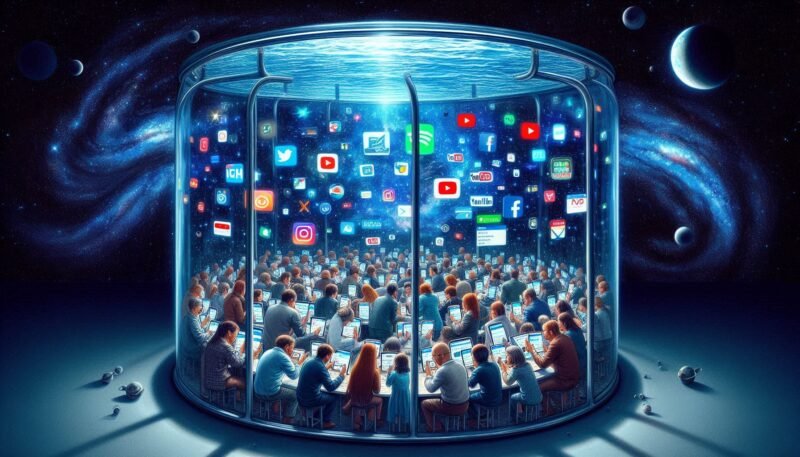

這種嘲笑看似理所當然,然而,我們是不是也在一個小圈圈裡面不停打轉?

每天的網路生活,大致是這樣的:

- 打開 IG,滑了一個小時,看看朋友們的生活日常,然後跳到 Threads,看別人發了什麼廢文。

- 打開 YouTube,點開幾個演算法推給你的影片,突然發現時間怎麼又過了好久。

- 查資料?Google 搜尋關鍵字,但只看第一頁,點開的網頁多半是維基百科、論壇,或某篇行銷包裝得很漂亮的商業部落格。

這些行為讓我們誤以為自己掌握了網路世界的全部資訊。

但真相是,我們看到的資訊,只佔整個網路的極小一部分。

網路世界其實很大:表網、深網、暗網

常聽到的三個詞:

表網(Surface Web)

被搜尋引擎索引的公開網頁,例如新聞網站、社群平台、YouTube、部落格。

約佔整個網路的 4%~5%。

深網(Deep Web)

不被搜尋引擎索引的內容,包括學術資料庫、企業內網、政府文件、訂閱制內容等。

約佔網路的 90%~95%。

暗網(Dark Web)

需用 Tor 等特殊工具才能訪問,常涉及匿名或非法內容。

約佔不到 1%。

但是,我們這些普通用戶實際看到的又是多少?

我們的使用習慣是:

- Google 搜尋使用者,大多只看第一頁前三個結果(占整體搜尋流量約 55%~60%),後面的結果幾乎沒人點。

- 社群媒體每天推送海量內容,但演算法會根據你的行為挑選一小部分內容,你多半只關注少數帳號或熱門影片。

- 訪問的網站數量與頁面數有限,絕大多數頁面不被多數人瀏覽。

而普通用戶每天瀏覽的網頁數量大約是 50~150 頁,遠遠少於網路上數兆的網頁。

同時,演算法和使用習慣會大幅縮小我們實際接觸的資訊範圍。

綜合權威數據與粗略推算:

- 表網佔全網約 5%。

- Google前三結果流量集中約 55%~60%。

- 熱門網站內容佔表網約 5%。

- 個人每天瀏覽網頁數約 50~150 頁,相較於兆計網頁數,約占千億分之一以下。

綜合計算:

5%(表網) × 60%(Google前三結果流量) × 5%(熱門內容) × 0.00000000001(個人瀏覽比例)

≈ 3 × 10^-14

也就是說,我們每天實際瀏覽的資訊,約為整個網路的千兆分之一千兆分之一。

這個數字意味著什麼?

想像整個網路是一座金字塔,我們每天看到的內容頂多就是頂端那極其細小的一粒沙。

而且,我們看到的資訊往往是重複的:

每天點開同樣的社群媒體、刷演算法推送的熱門消息,隔天還是那些新聞、那些觀點、那些影片。

結果是什麼?

我們接觸的資訊範圍,反而一天比一天窄,變得更封閉。

表面上看,我們擁有選擇權,但實際上我們的選擇越來越被侷限。

這堵看不見的「資訊牆」越築越高,讓我們很難真正走出去,看到更廣的世界。

有人會說:「台灣沒有牆,想看就能看啊!」

當沒有人會主動走出去看更遠的世界時,為什麼還需要一堵牆呢?